सत्र संचालन

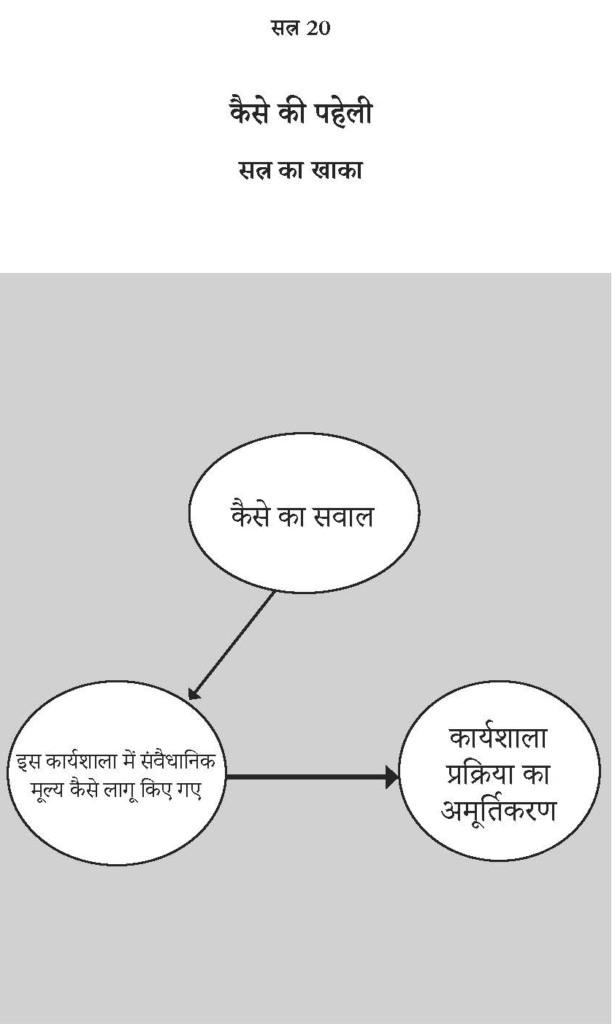

पिछले सत्र में आई प्रतिक्रियाओं की चर्चा करते हुए प्रशिक्षक इस बात का स्वागत करेगा कि पहले सत्र से लेकर अब तक सभी प्रतिभागियों में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य आया है, जैसा कि सभी ने कहा भी है। यह बदलाव चूंकि मूल्यों के स्तर पर घटा है, तो एक अहम सवाल उठता है कि क्या मूल्य-शिक्षण केवल किसी कार्यशाला या प्रशिक्षक से सध जाने जितना आसान काम है? अगर ऐसा ही है तो फिर हम सब लोग समाज और समुदाय में चल कर कार्यशालाएं लगा सकते हैं और लोगों में संवैधानिक मूल्यों को प्रसारित कर सकते हैं?

इसके उलट, प्रतिभागियों ने खुद स्वीकार किया है कि मूल्यों के आधार पर सहज संवाद करना ही आज बहुत कठिन हो चला है। उसके तरीके भी खोज कर सबने निकाले। हम सबकी उन पर सहमति भी थी और हमने उन्हें समाज में आजमाने का काम भी किया। फिर प्रश्न उठता है कि उन तरीकों को अपनाए बगैर एक कार्यशाला में आने भर से आप सब के भीतर मूल्यगत बदलाव कैसे आ गया? या तो आप मुंह देखकर ऐसा कह रहे हैं या फिर इस ‘कैसे’ का जवाब कहीं और है।

इस परिप्रेक्ष्य में प्रतिभागियों को खुलकर अपनी बात रखने का अवसर दें। चर्चा को और स्पष्ट बनाने के लिए उन्हें दो सवाल दें, जो पिछले सत्र के सवालों का ही विस्तार है:

पहली कार्यशाला से लेकर इस कार्यशाला तक में क्या फर्क आया है और यह फर्क क्यों आया है?

इस कार्यशाला और दूसरे संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में क्या फर्क देखते हैं और यह फर्क क्यों देखते हैं?

प्रतिभागियों की कुछ संभावित प्रतिक्रियाएं ऐसी हो सकती हैं:

- कार्यशाला में माहौल बहुत अच्छा था किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं थी। कोई आदेश निर्देश न होने के बावजूद भी समयबद्धता आदि में स्वतः अनुशासन बना रहा।

- सीखने सिखाने की जो पद्धति/विधि थी वह बहुत ही सरल तथा रोचक थी।

- कार्यशाला की प्रक्रिया नजदीकियां बढ़ाने में बहुत मददगार रही। अपने ही अनुभवों से हम सीख रहे थे। बातों एवं मुद्दों की स्पष्टता में प्रशिक्षक का अच्छा योगदान रहा।

- प्रशिक्षक समूह के साथ प्रतिभागियों के रिश्ते एकदम मित्रवत बन गये थे। कहीं कोई भेदभाव नजर नहीं आ रहा था।

- समूह में बातचीत करने का पूरा अवसर था।

- अन्य कार्यशालाओं की तुलना में इस कार्यशाला में ट्रेनर और प्रतिभागी के बीच फासला नहीं दिखता है।

- अन्य कार्यशालाएं परिणाम केंद्रित होती हैं जबकि यह कार्यशाला प्रक्रिया केंद्रित रही है।

- अन्य कार्यशालाओं में संवाद एकतरफा होता है जहां ज्यादातर ट्रेनर बोलते हैं तथा प्रतिभागी सुनते हैं। इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को बोलने का मौका मिला जबकि ट्रेनर सुनने तथा दिशा देने का काम करते हैं।

डीब्रीफिंग

कार्यशाला की संरचना और प्रशिक्षण प्रक्रिया का अमूर्तिकरण

इन्हीं बिंदुओं पर बात को आगे बढ़ाते हुए प्रशिक्षक बताएगा कि प्रतिभागियों की जो भी राय है, वह अपने आप नहीं बनी। इसके लिए पूर्व स्थितियां उन्हें दी गईं। जैसे, शुरुआती सत्रों में बाल्टी और गेंद वाले खेल में पूर्व स्थिति ही समानता और न्याय के खिलाफ थी। तब हमने बात की थी जो कोई पूर्व स्थितियों का नियंता होता है, वही तय करता है कि मूल्य लागू होंगे या नहीं। यह संरचना का मसला है।

यदि आप सब की दी हुई प्रतिक्रियाओं को संवैधानिक मूल्यों के खांचे में डाल कर देखा जाए, तो हम पाएंगे कि पहली कार्यशाला से लेकर अंतिम सत्र तक कार्यशाला परिसर और सभागार तक में संचालन की संरचना और पूर्व स्थितियों ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के मूल्यों को सचेत ढंग से स्थापित करने का काम किया है, भले ही यह प्रक्रिया इतनी सहज रही हो कि प्रतिभागियों की नजर से छूट गई हो।

प्रतिभागी समूह का चरित्र, प्रशिक्षकों का उनके साथ रिश्ता, प्रतिभागियों के बीच आपसी रिश्ते, प्रतिभागियों को उपलब्ध समय, सवाल पूछने की आजादी और अपनी राय रखने के समान अवसर, ये सब तत्व मिलकर एक विशिष्ट माहौल का निर्माण करते हैं। सीखने-सिखाने की यह संरचना उस उपयोगी अवस्था को पैदा करती है जहां प्रतिभागी समूह मुख्यतः अपने अनुभवों के आधार पर नई अंतर्दृष्टि का निर्माण करते हैं। साथ ही, यदि अलग-अलग उम्र और तजुर्बे वाले प्रतिभागियों के ज्ञानाधार को भी समान करने का प्रयास किया गया हो, तो यह सबको सम पर लाने का काम करता है।

इस तरह अलग-अलग पहचानों वाले व्यक्तियों का एक समूह सामूहिक स्तर पर एक चरण से दूसरे चरण पर पहुंचता है। हर अगले चरण के साथ समूह और मजबूत होता जाता है, उसमें बंधुत्व की भावना सशक्त होती जाती है, मतभेद मित्रवत होते जाते हैं और सब एक साथ बौद्धिक व भावनात्मक प्रगति करते हैं। ऐसी एक कार्यशाला में प्रशिक्षकों की ओर से हर चरण में बराबरी, न्याय, बंधुत्व और स्वतंत्रता का मूल्य कायम रहे, यह ध्यान सचेत रूप से रखा जाता है। यही कारण है कि आपको यह कार्यशाला दूसरी कार्यशालाओं से अलग लगी है।

इसका अर्थ यह है कि महज कार्यशालाओं से संवैधानिक मूल्य नहीं जगाए जा सकते हैं बल्कि कार्यशालाओं को खुद में संवैधानिक मूल्यों को अपने भीतर स्थापित कर के दिखाना होगा, तभी इच्छित परिणाम आएंगे। यही बात व्यक्तियों पर लागू होती है। हम और आप भी किसी के साथ संवाद में उसका दिल दिमाग बदल सकते हैं, उसके भीतर सुप्त पड़े मूल्यों को जगा सकते हैं, लेकिन उसकी बुनियादी शर्त यह है कि पहले हम खुद जागृत हों।

इस लिहाज से देखें, तो संवैधानिक मूल्यों को जगाना ओर फैलाना जितना कठिन दिखता है उतना ही आसान काम भी है। यह हो इसलिए नहीं पाता क्योंकि हम मूल्यों को अपने जीवन में उतारे बगैर दूसरे को शिक्षा देने निकल पड़ते हैं। दूसरे को एकतरफा शिक्षा देना अपने आप में ही बराबरी के मूल्य का हनन है, इसलिए किसी के सिखाने से कभी बराबरी नहीं आ सकती। यही बात हर एक मूल्य पर लागू होती है।

यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। इसका अर्थ यह मत समझ लीजिएगा कि जब तक अपने भीतर मूल्यों को नहीं उतारेंगे तब तक लोगों के बीच में नहीं जाना है। यह समझदारी गड़बड़ है। इसका एक दिलचस्प उदाहरण देखिए। एक साधु हिमालय में बरसों रह कर नीचे कुंभ के मेले में आते हैं। उनके बारे में ख्यात है कि उन्होंने काम, क्रोध, मोह, लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है। वे खुद ऐसी बातें करते हैं। कुंभ के मेले की भीड़ में एक आदमी का पांव उनके पांव पर पड़ जाता है। अचानक वे आगबबूला हो उठते हैं और चिल्लाते हैं- जानता नहीं मूर्ख, मैं कौन हूं? और वे उस साधारण आदमी को शाप देने लग जाते हैं। क्रोध पर विजय पाने का पूरा पाखंड यहीं चकनाचूर हो जाता है।

अकेले में किसी को मोक्ष नहीं मिलता। समाज में ही मिलता है। अगर साधु बाबा अकेले जंगल में बरसों रहे और किसी का पैर उनके पैर पर पड़ा ही नहीं, तो इस बात की परीक्षा की स्थिति ही कहां बन पाई कि उनका क्रोध बचा है या चला गया? वो तो समाज में आने पर उसका इम्तिहान होगा।

ठीक इसी तरह, आपने मूल्य आत्मसात किए हैं या नहीं, उसका इम्तिहान उस समाज में होना है जो मूल्यों का विरोधी है। इसीलिए, मूल्यों को आत्मसात करने और खुद को जागृत करने की बात आध्यात्मिक नहीं, विशुद्ध व्यावहारिक है।

आप समाज में जाएंगे, तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया एक साथ चलेगी। सीखने के लिए आपको विनम्र होना होगा। सिखाने के लिए भी आपको श्रेष्ठता का भाव छोड़ना होगा। यही द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया है- सिद्धांत से व्यवहार और वापस व्यवहार से सिद्धांत की।

इस कार्यशाला में आपने सैद्धांतिक बातें बहुत सीखीं और उसे व्यवहार में लागू कर के भी देखा। व्यवहार से जो आपकी धारणा बनी, उसके हिसाब से आप अपने सिद्धांत को नई रोशनी में समझेंगे। फिर उस नई समझ को लेकर व्यवहार में जाएंगे और अपने समाजकर्म को परिमार्जित करेंगे। यही प्रक्रिया यदि निरंतर चली तो एक दिन व्यवहार और सिद्धांत का फासला मिट जाएगा।

हमारे तमाम महान लोगों ने यही किया। गांधी इस मामले में सर्वकालिक उदाहरण हैं। गांधी और मदर टेरेसा जैसे लोग सामाजिक व्यवहार में जाकर महात्मा बनते हैं, महात्मा पैदा नहीं होते। यहां तक कि बुद्ध भी घर में बैठे महात्मा नहीं बन गए, बाहर निकले और जीवन के वास्तविक दृश्यों का उन्होंने अनुभव किया। यह अपनी-अपनी संवेदन क्षमता का मामला होता है कि कोई एक ही अनुभव में सिद्ध हो जाता है, तो किसी को आजीवन अनुभव से गुजरना पड़ता है। दोनों किस्म के मनुष्य हालांकि एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिसे बुद्ध ने बताया है- अप्प दीपो भव। अपने दीप खुद बनो।

अपने दीप आप इसलिए बन सकते हैं क्योंकि प्रकाश आपके भीतर सुप्त पड़ा है। जब यह प्रकाश जागृत होगा, तो दूसरों को भी रोशन करेगा। इस प्रकाश के जागृत होने के लिए जरूरी है कि मन की सुराही पर समाज की रगड़ लगे, जैसे अलादीन का चिराग घिसने पर जिन्न निकलता था। बिना घिसे तो साबुन भी झाग नहीं छोड़ता। फिर ये तो मन है, जिसके ऊपर सभ्यताओं की पांच हजार साल पुरानी परत चढ़ी हुई है। इसे घिसना होगा और घिसने की परिस्थितियों में लेकर जाना होगा।

इस कार्यशाला की पूरी डिजाइन को हमने जिस तरह रगड़-घिस कर तैयार किया, इसके बावजूद हर क्षण पर हमें मूल्यों को लेकर सचेत रहना पड़ा। आप जब समाज में, समुदाय में संवैधानिक मूल्यों पर काम करने जाएंगे, तो यह कार्यशाला आपके लिए एक प्रारूप का काम करेगी, कि कैसे दूसरों के साथ संवाद और संपर्क में उनकी स्वतंत्रता, समानता, न्याय और परस्पर बंधुत्व को सुनिश्चित किया जाए- कुछ इस सूक्ष्म ढंग से कि उन्हें इसका अहसास भी न हो और आपकी सहज स्वीकार्यता कायम हो जाए।

जैसा कि हमने शुरुआत में सीखा था, संवाद से संलग्नता और संलग्नता से स्वीकार्यता, यही वह मंत्र है जो हमें मूल्यों के प्रसार में कामयाब बनाएगा।

आगले चार दिन हम समुदाय में जा कर क्या करेंगे और उसका मॉडल क्या हों, इसी पर विचार करेंगे। कुछ अभ्यासों के माध्यमों से इस पर समझ बनाने की कोशिश की जाएगी।