सत्र संचालन

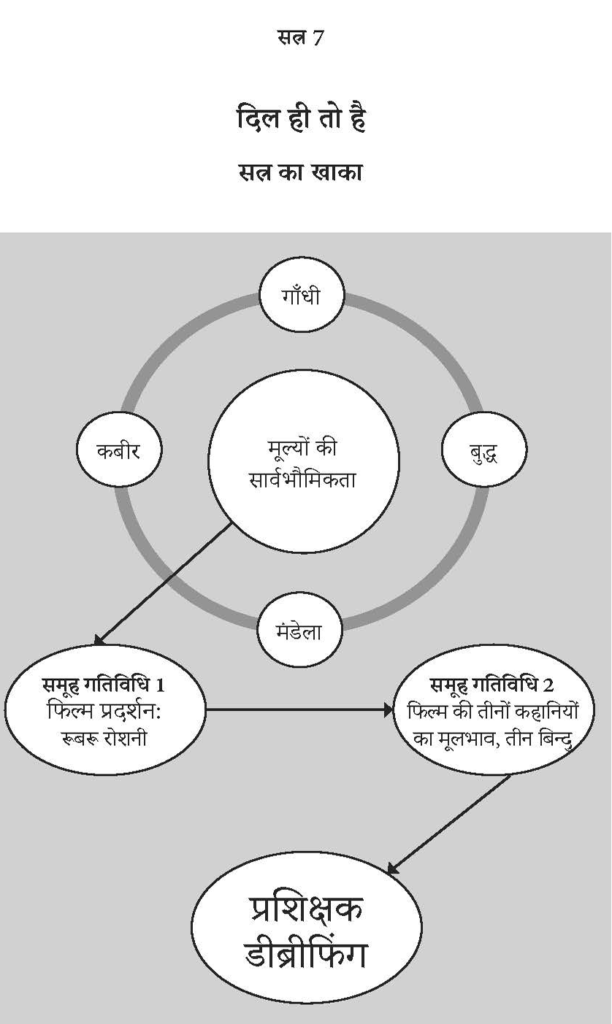

पिछले सत्र का पुनरावलोकन करते हुए प्रशिक्षक प्रतिभागियों के समक्ष एक सवाल रखेगा कि यदि मूल्यों के हिसाब से समाज को गढ़ने का काम इतना कठिन है, तो बुद्ध, कबीर, नानक, गांधी, मंडेला, मदर टेरेसा, आंबेडकर आदि ने इस बात को अनुभव नहीं किया होगा? फिर आखिर उनकी प्रेरणा क्या रही? उनके ढंग क्या रहे? उनका चालक बल क्या रहा होगा?

इन महान विभूतियों के मूल्यबोध के इर्द-गिर्द सामाजिक कर्म में कोई समानता खोजी जा सकती है क्या? अपने काम के लिए क्या इनसे हम कुछ सबक ले सकते हैं? आखिर वे कौन से गुण हैं जो इन शख्सियतों को और इनके काम को महान व अनुकरणीय बनाते हैं?

सभी प्रतिभागी इन सवालों पर चर्चा करेंगे। प्रशिक्षक चर्चा से निकले मुख्य बिंदुओं को बोर्ड पर लिखेगा।

यह चर्चा अगली गतिविधि के बाद जारी रहेगी। गतिविधि के तौर पर प्रतिभागियों को एक डॉक्युमेंटरी फिल्म दिखाई जाएगी।

गतिविधि 1

फिल्म प्रदर्शन : रूबरू रोशनी

यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। फिल्म सबको एक साथ देखनी है।

गतिविधि 2

फिल्म के बाद प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों से पिछली चर्चा के आलोक में फिल्म के सबक पूछेगा। तीनों कहानियों से एक-एक केंद्रीय बिंदु सभी को बताने हैं। प्रशिक्षक उन्हें नोट करेगा और चर्चा को जारी रखेगा। फिल्म के किरदारों में जिन नैतिक मूल्यों या मानवीय मूल्यों या संवैधानिक मूल्यों की झांक आती है, उन पर बात होगी।

प्रशिक्षक ध्यान दें

यह फिल्म आपकी पहले से देखी हुई और पूर्व-समीक्षित होनी चाहिए। चर्चा के दौरान प्रशिक्षक को संक्षेप में यह बतलाना होगा कि संवैधानिक प्रस्तावना में दिए गए मूल्य भले ही सात-आठ दशक के हुए हैं, लेकिन उनकी सार्वभौमिकता और प्राचीनता ऐसी है कि उन्हें मनुष्य जाति के लिए सर्वथा प्रासंगिक बनाती है। संविधान में ये मूल्य कहीं नकल से नहीं आए हैं, बल्कि हमारी अपनी धार्मिक-दार्शनिक परंपरा की देन हैं और हम सब के भीतर अंतर्निहित हैं।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

गांधी मानते थे कि सारे मनुष्य गहन रूप से सामाजिक होने की इच्छा रखते हैं। वे इनसानी रिश्तों को ही साध्य के रूप में देखते हैं। मनुष्य एक दूसरे के साथ रचनात्मक रिश्ता कायम करना चाहता है। यदि ऐसा नहीं है, तो आदमी सामने वाले की सहमति का अनावश्यक रूप से मोहताज क्यों होता है? यह जान जाने पर कि किसी एक मसले पर दो के बीच सहमति असंभव है, आदमी क्यों चाहता है कि किसी और बात पर ही सही, सहमति बन जाए? संवाद खत्म होने के बाद भी मनुष्य उसे बहाल क्यों करना चाहता है? आखिर लंबे समय तक एक दूसरे से दूर, शांत रहने के बावजूद लोग दोबारा कैसे बातें करने लग जाते हैं?

इसलिए क्योंकि मनुष्य एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकता। वह अपने मिजाज के लोगों के साथ रहने को चाहे कितना ही तत्पर क्यों न हो, लेकिन उसे उनके साथ भी रहना पड़ता है जिनसे उसका मिजाज नहीं मिलता और उनसे भी बात करनी पड़ती है जिससे उसके मतभेद हों। चूंकि समूची मनुष्यता के लिए केवल एक धर्म नहीं हो सकता, लिहाजा दुनिया की यह धार्मिक विविधता ही परस्पर इज्जत, समान बरताव और सांप्रदायिक सौहार्द को अनिवार्यता बनाती है। गांधी मानते थे कि यह मनुष्य की गहन सामाजिकता की चाहत के चलते संभव किया जा सकता है। कभी-कभार ही ऐसा होता है कि मनुष्य अपने समुदाय से स्वतंत्र होकर अकेले में रहना चाहता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से निहित सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का भागीदार होने के चलते लोग आपस में धार्मिक-सांस्कृतिक समुदाय के बतौर भी मिलते हैं। उन्हें इन साक्षात्कारों को सक्रिय रूप से एक शक्ल देनी होती है और यह तय करना पड़ता है कि वे एक-दूसरे के प्रति खटास न पैदा कर लें बल्कि आपस में दोस्ताना, शिष्ट, भले और सम्माननीय बने रहें। एक दूसरे की धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं की इज्जत किए बगैर लोग एक दूसरे के प्रति भले रह ही नहीं सकते।

यही बातें हमें फिल्म में देखने को सहज रूप से मिलती हैं, जो बताती हैं कि मूल्यों पर चलने के लिए मनुष्य के भीतर गुण पहले से मौजूद होते हैं, उनको कहीं से अर्जित नहीं करना होता, बस उनका बोध होना जरूरी है।

इसी दायरे में मनुष्य की सहज आंतरिक अच्छाइयों को मूल्यों के केंद्र में स्थापित करना है।

यह भलाई, जिसे गांधीजी गहन सामाजिकता की इच्छा कहते हैं, मनुष्य के भीतर की एक कुदरती अच्छाई है। इसी को बुद्ध करुणा कहते हैं। अकसर करुणा कहने पर इस समाज में लोग आदमी को हलके में लेने लगते हैं। आप अगर ध्यान से देखें, तो बुद्ध से लेकर गांधी और मदर टेरेसा तक, सबके भीतर करुणा ही वह मूल तत्व है जो साझा है।

बुद्ध के यहां करुणा कोई स्त्रैण गुण नहीं है, वह सभी मनुष्यों के लिए एक बुनियादी नैतिक मूल्य है। महावीर ने तो अहिंसा के नैतिक महत्व को केवल मनुष्यों तक ही नहीं, सभी जीवों में पोषित करने की बात कही थी। अशोक ने राजनीतिक और सामाजिक हिंसा की व्यर्थता को समझा तथा विभिन्न धार्मिक-दार्शनिक समूहों के बीच सद्भावपूर्ण सह-अस्तित्व की पैरवी की। प्राचीन धर्मसूत्रों में कहा गया है कि ज्ञान केवल पेशेवर रूप से प्रशिक्षित पुरुषों यानी ब्राह्मणों की बपौती नहीं है, महिलाओं और निचले दरजे के लोगों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हमारे दौर में महात्मा गांधी ने दिखाया कि उत्पीड़क के खिलाफ हिंसक टकराव के मुकाबले शांतिपूर्ण प्रतिरोध कितना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। हिंसक मर्दानगी के इस जगत में हालांकि ये सारे गुण औरतों और कमजोर लोगों के लायक मान लिए गए।

हमारे समाज में मूल्यों का रोजमर्रा की जिंदगी में न दिखना दरअसल समाज में करुणा की कमी को दर्शाता है। यह करुणा की कमी समाज में पुरुष सत्ता की देन है। पूरे समाज की संरचना मर्दानगी के इर्द-गिर्द रची गई है। औपनिवेशिक शासन से जिन लोगों ने हमें मुक्ति दिलाई, उनके द्वारा परिकल्पित व्यवस्था के केंद्र में सबके लिए सच्ची आजादी का मूल्य था। इसके उलट, जहरीली मर्दानगी की संस्कृति में वर्चस्व का तत्व केंद्रीय होता है जो स्वतंत्रता-संवेदी समतावादी नीति के साथ बेमेल है। फिर सवाल उठता है कि मोटे तौर पर आक्रामक और हिंसक पुरुषों द्वारा समर्थित एक सड़ा-गला, रूढि़वादी और पुरुषवादी नैतिक तंत्र आज हमारे समाज के आकांक्षी वर्गों के बीच आखिर कैसे समर्थन पा रहा है?

यह भी चिंता की बात है कि सामाजिक हिंसा एक लोकतंत्र में बार-बार खुद को पुनरुत्पादित करती है। लोकतंत्र इसलिए होते हैं कि वे परामर्श, समझौते, रायशुमारी और संवाद के अमर्दाना मूल्यों को प्रोत्साहित करें। लोकतंत्र हमें बताता है कि जरूरी नहीं हम जो चाहें वह हमें मिल ही जाए- यानी ताकत, दृढ़ता, साहस आदि का प्रदर्शन एक बात है लेकिन अपनी सनक में हठधर्मी हो जाना, अपने को लड़ाकू दिखाना और कमजोर पर दबंगई झाड़ना बिलकुल दूसरी बात है। शांतिपूर्ण और सक्रिय लोकतंत्रों में लोगों को यह विश्वास रहता है कि वे खुद को हमलों के प्रति महफूज कर लेंगे, लेकिन वे यह बात भी उतने ही अच्छे से समझते हैं कि हिंसा कोई नायकीय कृत्य नहीं है। महानतम भारतीयों ने मर्दाना रूढ़ियों को तोड़ने का काम किया है और पुरुष-स्त्री के द्वैध में फंसने से उन्होंने इनकार किया है। क्या आज भारत के लोग उनका अनुकरण करेंगे, हिंसा को थामेंगे और सबके लिए आजादी को सुनिश्चित करेंगे? यह सवाल हम सब से है कि क्या हम ऐसा अपनी जिंदगी में करने की कोशिश करेंगे?