अनुवाद: अभिषेक श्रीवास्तव

इस दुनिया के दर्ज इतिहास में, शायद नवपाषाण युग के अंत से लेकर अब तक केवल तीन तरह के ही लोग अस्तित्व में रहे हैं- ऊंचे लोग, छोटे लोग और बीच वाले लोग। ये खुद में ही तमाम तरीकों से बंटे हुए हैं, जिनके अलग-अलग अनगिनत नाम हैं, संख्याएं हैं और साथ ही हर युग में एक-दूसरे के प्रति इनके रवैये में बदलाव आता रहा है; लेकिन समाज का बुनियादी ढांचा कभी नहीं बदला। कितने उथल-पुथल हुए और तमाम ऐसे बदलाव आए जिन्हें पलटाना मुमकिन नहीं था, फिर भी बार-बार वही ढांचा घूम फिर कर सामने आता रहा। जैसे एक जाइरोस्कोप होता है जो हमेशा संतुलन की ही अवस्था में वापस लौट आता है, चाहे कितना ही उसे एक ओर या दूसरी ओर धकेल दिया जाय।

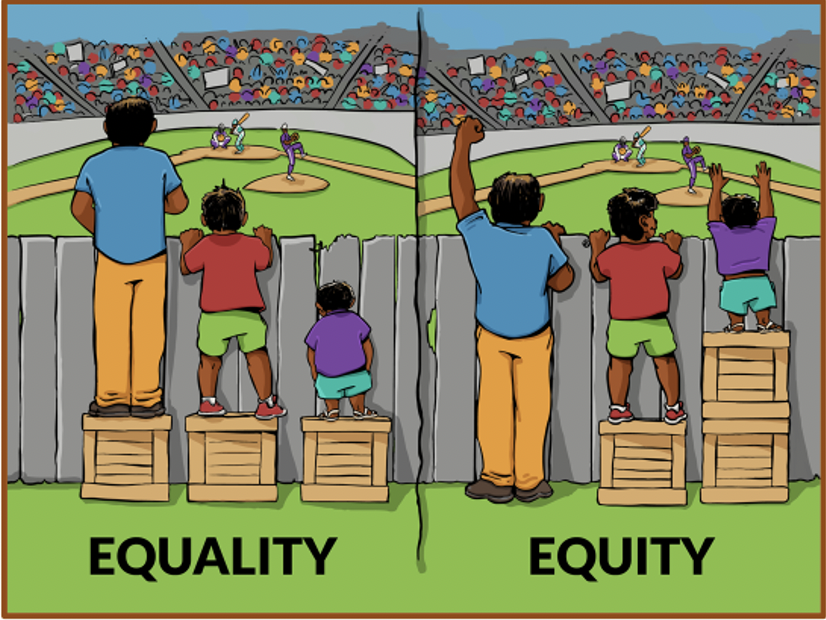

इन समूहों के उद्देश्य बुनियादी रूप से ऐसे हैं जिनके बीच किसी किस्म का समझौता संभव नहीं है। इन तीनों समूहों का लक्ष्य परस्पर बेमेल है। ऊंचे लोगों का लक्ष्य है कि वे जहां हैं वहीं बने रहें। बीच वाले ऊंचे बनना चाहते हैं। नीचे वाले, अगर उनका कोई लक्ष्य है तो- चूंकि नीचे जी रहे लोगों का एक सामान्य लक्षण यह होता है कि वे नीरस कामों में अत्यंत परिश्रम के बोझ तले इतने दबे होते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर शायद ही कुछ सोच पाते हैं- वह हर किस्म के भेदभाव को मिटा कर एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें हर कोई बराबर हो। इसीलिए समूचे इतिहास में जितने भी संघर्ष हुए हैं, वे अपने मूल में एक ही होते हैं जो बार-बार खुद को दुहराते हैं।

अकसर लंबी अवधि तक ऊंचे लोग सत्ता में एकदम महफूज़ बने रहते हैं लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब खुद में उनका विश्वास चुक जाता है या फिर राज करने की उनकी क्षमता चुक जाती है या दोनों एक साथ होता है। ऐसे में बीच वाले उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकते हैं। ऐसा करने के लिए वे नीचे वालों को अपने पाले में खींच लेते हैं यह दिखावा करते हुए कि वे स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जैसे ही बीच वाले अपने उद्देश्य में कामयाब होते हैं, वे नीचे वालों को वापस गुलामी की स्थिति में धकेल देते हैं और खुद ऊंचे पायदान पर जा बैठते हैं। फिर किसी एक या दोनों समूहों से कुछ बीच वाले छिटक कर अलग हो जाते हैं और संघर्ष दोबारा शुरू हो जाता है। इन तीनों समूहों में अकेले नीचे वाले होते हैं जो कभी भी अपने लक्ष्य को अस्थायी रूप से भी हासिल नहीं कर पाते।

यह कहना अतिरंजना होगी कि समूचे इतिहासक्रम में भौतिक स्तर पर कभी कोई तरक्की नहीं हुई। आज की तारीख में भी, जबकि यह पतन का दौर है, एक औसत मनुष्य कुछ सदी पहले के मुकाबले कहीं बेहतर भौतिक स्थिति में है। इसके बावजूद धन-दौलत में आयी तरक्की, तौर-तरीकों में आयी सभ्यता, कोई सुधार या क्रांति ने कभी भी इंसानी बराबरी को एक इंच भी करीब लाने का काम नहीं किया। निचले पायदान पर जी रहे लोगों के नजरिये से देखें तो उनके लिए सारे ऐतिहासिक बदलावों का कुल अर्थ बस मालिकों की पहचान बदलने तक सीमित रहा है।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध तक तमाम ऐसे चिंतक हुए जिन्होंने इस चलन को पहचान लिया था। उसी के बाद चिंतकों की अलग-अलग धाराएं सामने आयीं जिन्होंने इतिहास को एक कुंडलाकार प्रक्रिया के रूप में समझा और दावा किया कि असमानता इंसानी जीवन का एक ऐसा नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस सिद्धांत के मानने वाले वैसे तो हमेशा से ही मौजूद रहे, लेकिन जिस तरीके से इस बात को अब रखा गया था वह गुणात्मक रूप से भिन्न था। अतीत में उच्चताक्रम वाले समाज की जरूरत से जुड़ा सिद्धांत विशिष्ट तौर पर ऊंचे लोगों का था। राजा महाराजा, पुरोहित, अधिवक्ता, कुलीन रईस और वे तमाम लोग जो इन पर परजीवी की तरह आश्रित थे, उच्चताक्रम के सिद्धांत के उपदेश दिया करते थे और मौत के बाद काल्पनिक दुनिया में उसके फल के वादे करते थे। बीच वाले लोग जब तक सत्ता-संघर्ष में रहे, हमेशा स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का राग अलापते रहे। आजकल हालांकि इंसानी भाईचारे की भावना पर वही लोग कुठाराघात कर रहे हैं जबकि अब तक वे सत्ता में नहीं हैं, बल्कि लंबे समय से उसकी उम्मीद बांधे बैठे हैं।

अतीत में मध्यवर्ग ने बराबरी के नारे पर क्रांतियां की हैंऔरपुरानी सत्ताओं को उखाड़ फेंकने के बाद ही खुद निरंकुश हुए। जो नया मध्य वर्ग आया, उसने वास्तव में अपनी निरंकुशता पहले ही जाहिर कर दी। उन्नीसवीं सदी के आरंभ में समाजवाद का जो सिद्धांत आया, वह प्राचीन दौर में गुलामों की बगावत तक ले जाने वाली विचार श्रृंखला की आखिरी कड़ी था। यह सिद्धांत अब भी पुराने युगों के यूटोपिया से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था, लेकिन 1900 के बाद से समाजवाद के जितने भी संस्करण सामने आए उन्होंने स्वतंत्रता और समानता को स्थापित करने के लक्ष्य को घोषित तौर पर ज्यादा से ज्यादा तिलांजलि दी। सदी के मध्यवर्ती वर्षों में जो नये आंदोलन उभरे (उदाहरण देने होंगे) इन सभी का सचेतन उद्देश्य गुलामी और असमानता का प्रसार था। जाहिर है ये नये आंदोलन उभरे तो पुराने विचारों से ही थे लेकिन बस पुराना नाम ही बचा रह गया था, इन्हें मूल विचारधारा से कोई मतलब नहीं था। इन सभी का उद्देश्य तरक्की को रोक कर एक तय क्षण में इतिहास को गतिरुद्ध कर दिया जाय। जो पेंडुलम सदियों से हिलता आ रहा था उसे बस एक बार और दोलन करना था, फिर हमेशा के लिए रुक जाना था। होना वही था- उच्च वर्ग के लोग मध्य वर्ग के द्वारा उखाड़ के फेंक दिए जाते, फिर मध्य वर्ग खुद ही उच्च बन जाता लेकिन इस बार यह नया उच्च वर्ग अपनी स्थिति को स्थायी रूप से कायम रखने में सक्षम होता।

इसके बाद जो नये सिद्धांत उभर कर आए उनके पीछे आंशिक रूप से ऐतिहासिक ज्ञान का संचय और इतिहासबोध में इजाफा कारण रहा, जो उन्नीसवीं सदी के पहले तक बमुश्किल ही था। अब इतिहास की कुंडलाकार गति बिलकुल बोधगम्य थी, या ऐसा दिखती थी और अगर वह बोधगम्य थी तो परिवर्तनीय भी थी। इसमें निहित हालांकि मूल कारण यह था कि बीसवीं सदी की शुरुआत में ही इंसानी बराबरी तकनीकी रूप से संभव हो चुकी थी। हकीकत में अब भी लोग प्रतिभा के मामले में बराबर नहीं थे और विशिष्ट किस्म के कामों का बंटवारा इस तरीके से किया जाता था कि किसी एक के ऊपर दूसरे को तरजीह मिल ही जाती थी, फिर भी वर्ग-विभेद की कोई वास्तविक जरूरत अब नहीं रह गयी थी और लोगों की संपत्ति के बीच भी बहुत अंतर रखने की जरूरत नहीं बची थी। बीते युगों में वर्ग-विभेद न केवल अपरिहार्य थे बल्कि इच्छित भी थे। गैर-बराबरी सभ्य होने की एक कीमत थी। मशीनों से उत्पादन का विकास होने के बाद परिस्थिति बदल गयी। अब भी भले ही लोगों को अलग-अलग किस्म के काम करने की दरकार थी लेकिन भिन्न सामाजिक या आर्थिक स्तरों पर जीवनयापन करने की उन्हें जरूरत खत्म हो चुकी थी। इसलिए यदि उन नये समूहों के नजरिये से देखा जाय जो सत्ता पर कब्जा करने के मुहाने पर खड़े थे, तो इंसानी बराबरी उनका आदर्श थी नहीं बल्कि वह एक खतरा थी जिसे टाला जाना जरूरी था। और आदिम युगों में जब एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज संभव नहीं था, उस वक्त उसमें विश्वास करना कहीं ज्यादा आसान रहा होगा। हजारों साल से इंसानी कल्पना में एक ऐसी जन्नत की तस्वीर है जिसे धरती पर उतारा जा सकता हो, जहां मनुष्य बिना किसी कानूनके औरबिना बर्बर श्रम के आपस में भाईचारे के साथ रह सकता हो। यह खयाल उन समूहों के बीच भी हमेशा से मौजूद रहा है जो हर ऐतिहासिक बदलाव के लाभार्थी थे। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और ब्रिटिश क्रांति की संतानें अपने-अपने तरीके से मनुष्य के हक हुकूक, बोलने की आजादी, कानून की नजर में बराबरी जैसे मूल्यों में आंशिक विश्वास करते आयी थीं। कुछ हद तक उन्होंने अपने आचार-व्यवहार को भी इन मूल्यों के हिसाब से ढाला। बीसवीं सदी के चौथे दशक तक हालांकि राजनीतिक सिद्धांत की सभी प्रमुख धाराएं एकाधिकारवादी हो गयीं। जिस वक्त धरती पर स्वर्ग उतारना मुमकिन हो चुका था ऐन उसी क्षण उस ख्वाब को बदनाम कर दिया गया।

हर नया राजनीतिक सिद्धांत, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, घूम-फिर के उच्चताक्रम और सैन्य जकड़बंदी की ओर ले जाता था। सन 1930 के आसपास तमाम धाराओं की विश्वदृष्टि में जो सामान्य रुखाई पैदा हुई, उसने उन तमाम कृत्यों को सामान्य बना डाला जिनमें से कुछ को छोड़े तो सौ एक साल हो चुके थे, जैसे- बिना सुनवाई के कैद, युद्धबंदियों को गुलाम बनाया जाना, सार्वजनिक फांसी, कुबूल करवाने के लिए यातनाएं, बंधकों का इस्तेमाल और समूची आबादी का ही प्रत्यर्पण। इतना ही नहीं, इन्हें वे लोग भी बरदाश्त करने लगे और इनका बचाव करने लगे जो खुद को प्रबुद्ध और तरक्कीपसंद मानते थे।

दुनिया के सभी हिस्सों में एक दशक तक चले राष्ट्रीय युद्धों, गृह युद्धों, क्रांतियों और प्रतिक्रांतियों के बाद जाकर बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र एक सिद्धांत के रूप में विकसित होकर सामने आ सका। इस पर विभिन्न व्यवस्थाओं की छाया थी, जिन्हें मोटे तौर पर एकदलीय कहते हैं, जो सदी की शुरुआत में उभरी थीं। उन व्यवस्थाओं में आने वाली दुनिया का खाका हमेशा से जाहिर था। यह भी जाहिर था कि किस किस्म के लोग इस दुनिया को नियंत्रित करेंगे। इस नये कुलीन वर्ग के भीतर नौकरशाह, वैज्ञानिक, तकनीशियन, ट्रेड यूनियन के संगठनकर्ता, प्रचार विशेषज्ञ, समाजशास्त्री, शिक्षक, पत्रकारऔर पेशेवर राजनेता शामिल थे। ये तमाम लोग वेतनभोगी मध्यवर्ग और कामगार वर्ग की ऊपरी सतहों की पैदाइश थे जिन्हें गढ़ने और साथ जोड़ने का काम एकाधिकारवादी उद्योग और केंद्रीकृत सरकार ने मिलकर किया था। पिछले जमाने में ये लोग कम कंजूसहोते थे, ऐय्याशी और सुविधाओं के चक्कर में कम पड़ते थे, इन्हें विशुद्ध सत्ता की भूख हुआ करती थी, अपने किये के प्रति ये ज्यादा सचेत रहते थे और किसी भी विरोध को कुचलने का इरादा रखते थे। ये अंतिम वाली बात असल चीज है। इसकी आज से तुलना करें तो हम पाते हैं कि अतीत की सभी निरंकुशताएं आधे-अधूरे मन से और अक्षम ढंग से थोपी गयी थीं।

दरअसल, उस समय के सत्ताधारी समूहों में एक हद तक उदारवादी विचारों का एक पुट हुआ करता था जिसके चलते वे तमाम सिरों को ढीला छोड़ देते थे। वे केवल सतही कार्रवाइयों की अहमियत समझते थे और उनकी दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि उनकी प्रजा क्या सोच रही है। यहां तक कि मध्ययुग का कैथलिक चर्च भी आधुनिक मानकों के हिसाब से काफी सहिष्णु था। इसकी एक वजह यह थी कि अतीत में किसी भी सरकार के पास अपने नागरिकों पर सतत निगरानी रखने की ताकत नहीं थी। छपाई तकनीक के ईजाद ने जनता की राय को तोड़ने-मरोड़ने का काम आसान कर दिया। फिल्म और रेडियो ने इस काम को आगे बढ़ाया। जब टेलिविजन आयाऔर इतनी तकनीकी तरक्की हासिल कर ली गयी कि एक ही उपकरण पर तरंगें प्राप्त भी की जा सकती थीं और उससे प्रेषित भी, तब लोगों की निजी जिंदगी नष्ट हो गयी। हर एक नागरिक, या हर वो नागरिक जिस पर निगरानी रखे जाने लायक महत्वपूर्ण था, उस पर चौबीसों घंटे पुलिस नजर रखने लगी और उसे लगातार सरकारी दुष्प्रचार के प्रभाव में रखा जाने लगा जबकि संचार के सभी अन्य माध्यम ठप कर दिये गए। पहली बार ऐसा हुआ था कि न केवल राज्य की इच्छानुसार उसके प्रति पूर्ण निष्ठा के लिए बाध्य करने बल्कि सभी विषयों पर एकरूप समझदारी को थोपने की दोहरी संभावना बन गयी।

पचास और साठ के इंकलाबी दौर के बाद समाज ने एक बार फिर अपने आप को ऊंचे, मध्यम और नीचे दरजों में बांट लिया। इस बार हालांकि जो नया उच्च वर्ग आया था वह अपने पूर्ववर्तियों से बिलकुल अलग था। वह सहजवृत्ति पर काम नहीं करता था बल्कि जानता था कि उसकी स्थिति को कायम रखने के लिए क्या जरूरी है। लंबे समय से इस बात का उसे अहसास था कि कुलीनतंत्र को कायम रखने का इकलौता सुरक्षित आधार सामूहिकीकरण था। धन-दौलत और सुविधाओं को सबसे आसानी से तब तक बनाए रखा जा सकता है जब तक वह सामूहिक मिल्कियत में हो। सदी के मध्यवर्ती वर्षों में जो तथाकथित ‘निजी संपत्ति का लोप’ हुआ था उसका व्यावहारिक अर्थ है कुछ हाथों में संपत्ति का केंद्रीकरण। फर्क बस इतना हो कि नये मालिकान जनता के बजाय व्यक्तियों के समूह हों। यही समूह आज की तारीख में क्रोनी पूंजीवाद के घटकों के रूप में (सरकार और पूंजीपति) हमारे सामने आता है।

उच्चताक्रम पर आधारित असमान समाज को चलाते रहने की समस्या हालांकि इससे कहीं ज्यादा गहरी है। एक सत्ताधारी वर्ग केवल चार कारणों से ही अपनी सत्ता खो सकता है। या तो कोई बाहर से उसे हरा दे, या उसका राजकाज इतना खराब हो कि जनता बगावत कर उठे। या फिर वह एक सशक्त और असंतुष्ट मध्यवर्ग को पैदा होने का रास्ता बनाए अथवा राज करने की उसकी अपनी इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास ही चुक जाय। ये चारों कारक स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते। चारों अलग-अलग मात्रा में हमेशा एक साथ मौजूद रहते हैं। जो सत्ताधारी इन चारों पर चौकस निगाह रख सके वही स्थायी रूप से राज कर सकता है। अंतत: इन सभी को तय करने वाला कारक सत्ताधारी वर्ग का मानसिक रवैया ही है।

मौजूदा सदी के उत्तरार्द्ध में पहला खतरा तो वास्तव में समाप्त हो गया था। जनता कभी खुद बगावत नहीं करती और इसलिए तो बिलकुल भी नहीं करती कि वह शोषित है। वास्तव में जब तक उनके पास तुलना करने का पैमाना न मौजूद हो तब तक उन्हें अहसास ही नहीं होता कि वे शोषित हैं। अतीत में बार-बार आने वाले आर्थिक संकट पूरी तरह से अनावश्यक थे और अब उन्हें नहीं घटने दिया जाता, लेकिन दूसरे किस्म के संकट बेशक बड़े पैमाने पर पैदा हो सकते हैं और होते भी हैं पर उनका कोई राजनीतिक परिणाम नहीं निकलता क्योंकि असंतोष को सुस्पष्ट रूप से व्यक्त करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। जहां तक अतिउत्पादन का प्रश्न है, जो मशीनों के ईजाद के बाद से हमारे समाज में हमेशा ही मौजूद रहा है, उसे तो अनवरत युद्ध के रास्ते हल किया जा चुका है (उक्रेन सहित मौजूदा क्षेत्रीय युद्ध)। यह जनता के मनोबल को जरूरी स्तर तक चढ़ाने के काम भी आता है। इसलिए हमारे मौजूदा शासकों के नजरिये से इकलौता खतरा ऐसे लोगों के एक नये समूह के छिटक कर अलग हो जाने का है जो सक्षम हों, रोजगारों में पर्याप्त नियोजित न होंऔर सत्ता के भूखे हों। साथ ही पार्टी की अपनी कतारों में संदेह और उदारवाद के पैदा हो जाने का खतरा भी है। इसका मतलब कि कुल मिलाकर यह समस्या शैक्षणिक है। यह समस्या दरअसल बाहरी घेरे में काम करने वाले प्रचारकों और उसके ठीक नीचे भीतरी हलके में पार्टी कार्यवाहकों की चेतना को लगातार ढालने से जुड़ी है। जनता की चेतना को तो केवल नकारात्मक ढंग से ही ढालने की जरूरत है।

इस पृष्ठभूमि में आप हमारे समकालीन समाजों के सामान्य ढांचे का अंदाजा लगा सकते हैं, अगर पहले से न जानते हों। पिरामिड के शिखर पर एक व्यक्ति स्थित है। वह सर्वशक्तिमान और अमोघ है। हर कामयाबी, हर हासिल, हर जीत, हर वैज्ञानिक खोज, हर ज्ञान, हर प्रज्ञा, हर खुशी, हर गुण, सीधे-सीधे उसी की प्रेरणा और नेतृत्व की देन है। उसका चेहरा होर्डिंगों पर और आवाज टेलिस्क्रीन पर है। लगता है कि वे कभी नहीं मरेंगे, जैसे इस बात को लेकर भी पर्याप्त अनिश्चय है कि वे पैदा कब हुए थेख् कब पढ़े-लिखे थे, इत्यादि। यह व्यक्ति एक आवरण है जिसमें खुद को लपेट कर एक पार्टी दुनिया के सामने खुद को रखती है। उसकी भूमिका प्रेम, भय, श्रद्धा, भावना आदि के एक फोकस बिंदु के रूप में बनती है क्योंकि लोग इन चीजों का अहसास किसी संगठन के प्रति नहीं कर सकते, उसके लिए एक आदमी चाहिए। इनके ठीक नीचे पार्टी का भीतरी हलका आता है। भीतरी हलके के नीचे पार्टी के बाहरी हलके वाले प्रचारक आते हैं। भीतरी हलके के कार्यवाहक अगर राज्य का दिमाग हैं तो प्रचारकों को उसके हाथ-पैर समझा जाना चाहिए। इसके नीचे बेजुबान आबादी आती है जिसे हम आदतन ‘जनता’ कह देते हैं।पहले बताये गए वर्गीकरण के हिसाब से देखें तो जनता निम्न वर्ग है।

पार्टी की दो शाखाओं (उदाहरण के लिए भाजपा और संघ) के बीच एक निश्चित मात्रा में अदलाबदली होती है, लेकिन केवल इतना सुनिश्चित करने के लिए कि कमजोर आदमी को भीतरी हलके से बाहर किया जाय जबकि किसी महत्वाकांक्षी प्रचारक को ऊपर चढ़ने का मौका देकर उसके पंख कतर दिए जाएं। व्यवहार में जनता को पार्टी के भीतर नहीं आने दिया जाता। जनता के बीच सबसे हुनरमंद व्यक्ति, जो किसी असंतोष का केंद्र बन जा सकता है, उसे पुलिस पहचान लेती है और उसे खत्म कर दिया जाता है। संचालन का यह तरीका हालांकि न स्थायी है और न ही सैद्धांतिक। पार्टी अब पुराने अर्थों वाला वर्ग नहीं रह गयी है। इसका लक्ष्य अपनी संततियों को सत्ता हस्तांतरण करना नहीं है। अगर पार्टी में ऊंचे ओहदों पर काबिल लोगों को रखने का कोई तरीका नहीं मिले तो जनता के बीच से नयी कतारों की भर्ती करने में पार्टी नहीं हिचकेगी। पार्टी खानदानी सत्ता की देन नहीं है, यह तथ्य संकट के दौर में विपक्ष को चुप कराने के बहुत काम आता है।

पुराने किस्म के समाजवादी, जो ”वर्ग विशेषाधिकार” के खिलाफ लड़ने में प्रशिक्षित हैं, मानते थे कि जो चीज खानदानी नहीं है वह स्थायी नहीं हो सकती। वे यह नहीं समझ पाए कि कुलीनतंत्र को स्थायी होने के लिए भौतिक शक्ल की जरूरत नहीं है, न ही वे यह सोच पाए कि खानदानी रईसों का राज हमेशा अस्थायी रहा है जबकि कैथलिक चर्च जैसे अंगीकृत संगठन कभी-कभार सैकड़ों या हजारों साल तक कायम रहे हैं। कुलीनतंत्र के राज का मूल तत्व पिता से पुत्र को सत्ता के हस्तांतरण में नहीं है बल्कि एक निश्चित विश्वदृष्टि और एक जीवनशैली के लगातार जड़ होकर कायम रहने में है, जो पहले से चली आ रही है। एक सत्ताधारी समूह तभी तक सत्ताधारी बना रह सकता है जब तक वह अपना उत्तराधिकारी नामित कर पाए। पार्टी का सरोकार खून के रिश्ते को आगे बढ़ाने से नहीं बल्कि खुद को आगे बढ़ाने से है। कौन राज कर रहा है यह अहम नहीं है, जरूरी यह है कि समाज का असमान ढांचा हमेशा कायम रहे।

वे तमाम आस्थाएं, आदतें, ज़ायके, अहसास, दिमागी रुझान जो हमारे दौर का लक्षण हैं, उन्हें इस तरीके से गढ़ा गया है कि पार्टी का रहस्य बरकरार रहे और वर्तमान समाज की असली प्रकृति का बोध होने से रोका जा सके। फिलहाल कोई वास्तविक बगावत या बगावत की ओर शुरुआती कदम उठाना भी मुमकिन नहीं है। जनता से किसी बात का भय नहीं है। उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाय तो वे पीढ़ी दर पीढ़ी और सदी दर सदी काम खटते, बच्चे पैदा करते और मरते हुए काट देंगे। उन्हें कभी किसी बगावत के आवेग का अहसास नहीं होगा। इतना ही नहीं, वे यह भी नहीं समझ पाएंगे कि दुनिया इससे कुछ अलग भी हो सकती है। वे तभी खतरनाक हो सकते हैं यदि औद्योगिक प्रौद्योगिकी की तरक्की उन्हें और ज्यादा शिक्षित किये जाने को बाध्य कर दे; पर, चूंकि सैन्य और वाणिज्यिक शत्रुता अब उतनी अहम नहीं रह गयी है इसलिए सामान्य शिक्षा का स्तर अब और गिर रहा है। जनता की क्या राय है और क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें बौद्धिक आजादी दी जा सकती है क्योंकि उनके पास कोई बुद्धि ही नहीं है। दूसरी ओर पार्टी के किसी सदस्य को किसी बेहद गैर-जरूरी मुद्दे पर भी राय के मामले में हलका सा विचलित होने की छूट बरदाश्त नहीं की जा सकती। (उदाहरण देना होगा)