सत्र संचालन

पिछले सत्र में गदर से आजादी तक के कालखंड के प्रमुख बिंदु दुहराने के बाद प्रशिक्षक प्रतिभागियों को गतिविधि के लिए स्वतंत्रता से इमरजेंसी तक यानी करीब तीन दशक की ऐतिहासिक झलकियों की एक सूची देगा (‘सत्र 13 की गतिविधि’ देखें)।

गतिविधि 1

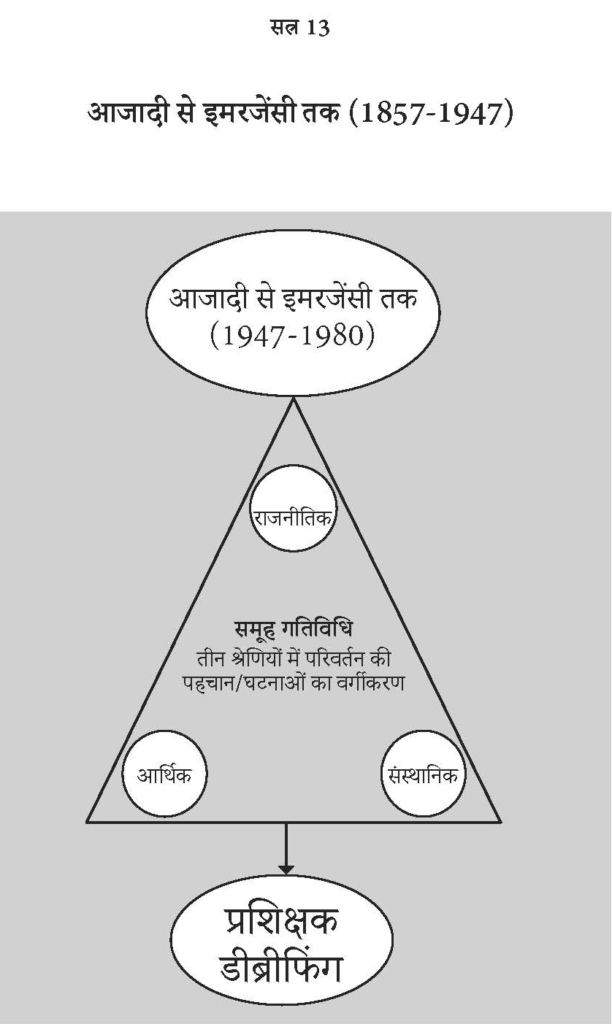

इस गतिविधि के लिए प्रतिभागियों के तीन बड़े समूह बनाने हैं या फिर उन्हीं पुराने समूहों में अभ्यास कार्य दे देना है। प्रत्ये क समूह को दी गई सूची के घटनाक्रम को तीन श्रेणियों में विभाजित करना है:

- राजनीतिक घटनाक्रम

- आर्थिक घटनाक्रम

- संस्थानिक घटनाक्रम

एक चार्ट पेपर पर हर समूह को तीन खाने बनाकर घटनाओं को तीन श्रेणियों में दर्ज करना है। इस अभ्यास के लिए एक घंटे का समय दिया जा सकता है।

समय पूरा होने के बाद हर समूह को अपनी प्रस्तुति देनी है और चार्ट पेपर को बोर्ड पर सबके अवलोकन के लिए टांग देना है।

प्रशिक्षक ध्यान दें

प्रशिक्षक को तीनों चार्ट पेपर में समान परिणामों और भिन्न परिणामों को अलग-अलग रंग के मार्कर से चिह्नित करना है। फिर बोर्ड पर उन घटनाओं को दर्ज कर देना है जिनके बारे में समूहों की राय अलग है।

एक-एक कर के उन घटनाओं पर समूहों के बीच चर्चा करवानी है कि क्या सोचकर उन्होंने उक्त घटना को उक्त श्रेणी में डाला। प्रत्येक समूह श्रेणी चयन के लिए अपने-अपने तर्क देगा। इस तरह बहस खुलेगी और आगे बढ़ेगी।

कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं जिन पर विवाद हो कि वे आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं या संस्थानिक । ऐसे विवाद वाले मामलों को अलग से बोर्ड पर लिख देना है। उन पर भी चर्चा करनी है।

प्रशिक्षक के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह हर एक विवादित प्रविष्टि का अंतिम जवाब अपनी ओर से बतावे। ज्यादा जरूरी यह है कि समूह एक-दूसरे के तर्कों का सम्मान करते हुए परस्पर समझदारी से मामले को हल कर लें या अपने-अपने चयन के साथ ही कायम रहें। ऐसे मामलों में इतिहास तय करता है कि कोई घटना अपने समय में मूलत: आर्थिक थी, संस्थानिक थी या राजनीतिक। जरूरी नहीं है कि हर घटना का मूल चरित्र उसी वक्त स्पष्ट हो जाए। इतिहास के परिणामों में झांकने से ज्यादा समझ में आता है कि कौन सी घटना का असल चरित्र क्या था।

इसलिए विवादित घटनाओं पर चर्चा को विराम देने के लिए आज की तारीख में घटनाओं के दीर्घ परिणाम को जांचें और फिर उन पर अंतिम फैसला लें।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

चूंकि समीक्षाधीन अवधि 1948 से 1980 के बीच की है, तो कुछ घटनाओं पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है-

- गांधी की हत्या

- संविधान सभा की बहसें

- नक्सलबाड़ी का विद्रोह

- भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान युद्ध

- राज्यों का पुनर्गठन और नागरिक राष्ट्रवाद से समावेशी राष्ट्रवाद तक संक्रमण

- इमरजेंसी

- जनसंघ का गठन

- इंदिरा गांधी की वापसी

संविधान सभा की बहसों में मोटे तौर से सेकुलर और सोशलिस्ट पर हुई बहस और इन्हें न जोड़े जाने के तर्क-वितर्क को सामने रखा जाना चाहिए। आखिर क्या परिस्थितियां रहीं कि तीन दशक बाद इंदिरा गांधी को ये दोनों शब्द संविधान में जोड़ने पड़े।

इस संदर्भ में खासकर सेकुलरिज्म यानी पंथनिरपेक्षता के विशिष्ट भारतीय संदर्भ पर प्रकाश डालना जरूरी है। इसके लिए नागरिक राष्ट्रंवाद की नेहरूवादी नीति से शुरुआत की जा सकती है। संक्षेप में इस संक्रमण को निम्नतर ढंग से समझाया जा सकता है।

यूरोप में बरसों चले धर्म युद्धों ने उसकी बहुलता और विविधता को नष्ट करके जिस तरीके का एकरंगा समाज गढ़ा, उसमें समुदाय नहीं बचे। बहुलता नष्ट हो गई। वहां राष्ट्र-राज्य के बनने के पीछे राज्य और चर्च के बीच की दूरी कायम करने की मजबूरी रही। इसीलिए वहां हुई उन्नीसवीं और बीसवीं सदी की महान क्रांतियों के बावजूद परिघटनाओं के केंद्र में व्यक्ति रहे, समुदाय नहीं, क्योंकि वहां समुदाय था ही नहीं। यही वजह है कि वहां समुदाय यानी कम्युनिटी को सिद्धांत में कृत्रिम रूप से गढ़ना पड़ा, जिसे कम्यूनन कहा गया। कह सकते हैं कि यूरोपीय समुदाय की अवधारणा एक राजनीतिक समुदाय की है। वहां राष्ट्र-राज्य की विचारधारा में पैकेज के तौर पर समुदाय का विचार आया। इसीलिए वहां व्यक्ति की महत्ता हमेशा रही। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव इस उदाहरण का संगठित और व्यवस्थित उत्कर्ष है।

यूरोप के उलट, भारत सहित मोटे तौर से तमाम उपनिवेशिक देशों में विविधताओं का टोटा कभी नहीं था। यहां कभी धर्म युद्ध नहीं हुए क्योंकि यहां राज्य और धर्म को अलग करने का कोई सवाल ही नहीं था। सवाल इसलिए नहीं था क्योंकि जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वह यूरोपीय चर्च की तरह संगठित और एकाश्म नहीं था। ईसाइयत और इस्लाम जैसे अब्राहमिक धर्म तो बहुत बाद में यहां आए। हिंदू या सनातन धर्म, पंथों का एक समुच्चय था। यहां कोई पोप नहीं था। शंकराचार्य भी एक नहीं था, एकाधिक थे। सारी धाराएं बरसों से परस्पर तनावों के बावजूद सह-अस्तित्व में थीं। जब अंग्रेज आए और 1857 के बाद उनकी कंपनी धीरे-धीरे राज में तब्दील होने लगी, तो उसकी आंच सबने अपने-अपने ढंग से महसूस की। सामुदायिक हितों के हिसाब से मोर्चेबंदी शुरू हुई। कुछ एकताएं बनीं, तो कुछ दरारें भी पैदा हुईं। संघर्ष हुआ। हमारे यहां इसे राष्ट्रीय आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि राष्ट्र-राज्य बनने से पहले राष्ट्र की जो भी मानसिक-मनोवैज्ञानिक परिकल्पनाएं रहीं (जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, जो सैयद इरफान हबीब के अनुसार भारत में ही कम से कम 14 किस्म के हैं), सबने माना कि हर समुदाय, समूह, समाज से लोगों ने संघर्ष में भागीदारी की थी। उपनिवेश-विरोध, स्वराज, आदि ने सबको एक सूत्र में बांध दिया था। ठीक इसी के बरअक्स देश दो हिस्सों में बंटा भी, जो 1857 के बाद पैदा हुई दरारों की परिणति था।

यह राष्ट्र-राज्य बनने के पूर्व की पहली विडंबना रही। ठीक उसी समय देश धार्मिक आधार पर बंटा, जब देश एक होकर लड़कर आजाद हुआ। यानी, तमाम समूह जिन पहचानों पर आधारित थे उनमें एक पहचान- धार्मिक पहचान सर्वोपरि हो गई। एक पहचान के सर्वोपरि होने के चलते बाकी पहचानें पार्श्व में चली गईं। सर्वोच्च पहचान से खुद को जोड़ने और अपने पहचाने जाने की एक नकली बाध्यता पैदा हुई।

जब राष्ट्र-राज्य बनाने की बारी आई, तो यह काम यूरोप जितना सरल नहीं था। कई गुना ज्यादा जटिल था। राष्ट्र-राज्य का मतलब होता है सब कुछ जोड़जाड़ कर ‘एक’ में पिरोना। चौदह किस्म के राष्ट्रवादों में से कौन सी धारा को भारतीय राष्ट्र-राज्य का वैचारिक आधार बनाया जाए, संविधान सभा की केंद्रीय बहस यही थी। हिंदू-मुस्लिम धार्मिक विभाजन के बावजूद चूंकि समाज मोटे तौर पर पंथों और समुदायों में बंटा था, लिहाजा हर समुदाय को एक करने वाला वह न्यूनतम तत्व क्या हो जिस पर सहमति बने, यह जानना आसान काम नहीं था। दूसरी ओर, हिंदू धार्मिक पहचान के आधार पर भी एकीकरण संभव नहीं था क्योंकि लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना था, धार्मिक नहीं। इसके लिए नागरिक राष्ट्रवाद (सिविक नेशनलिज्म) का सरल नुस्खा अपना लिया गया। मायने, जो जैसा है वैसा रहे अपनी-अपनी पहचानों और आस्थाओं के साथ, बस इस राज्य का नागरिक हो जाए।

यह सरल तो था, लेकिन इसे टिका पाना लंबे समय तक मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि समाज तो पहले से बंटा हुआ था और समुदायों के बीच व समुदायों के भीतर प्रभुत्व/वर्चस्व की प्रवृत्तियां भी मौजूद थीं। आजाद मुल्क होने के नाते ये प्रवृत्तियां अब और जोर मार रही थीं। जब भाषाई पहचानों ने जोर मारना शुरू किया और भाषाई क्षेत्र बनाए जाने की मांग उठी, तो नेहरू का नागरिक राष्ट्रवाद फेल हो गया। सबके आग्रहों को सुनना और समावेशित करना राज्य की मजबूरी बन गई। भाषा के आधार पर नए राज्य अंतत: बने। इस प्रक्रिया में राज्य की यह समझदारी पैदा हुई कि समावेश ही असल नुस्खा है जो सबको बिना जोर-जब्र के एक रहने को तैयार कर सकता है। इस समावेशी राष्ट्रवाद में दो बातें अंतर्निहित थीं- पहली, समूहों, समुदायों, पंथों, संप्रदायों के बीच की वर्चस्ववादी प्रवृत्तियों और दूसरे, उनके भीतर की वर्चस्ववादी प्रवृत्तियों, दोनों से लड़ना राज्य की जिम्मेदारी होगी और राज्य इन सब से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर चलेगा, साथ ही ऐतिहासिक रूप से वंचित व कमजोर के लिए कुछ रियायतें भी देगा।

साठ के दशक में राष्ट्र-राज्य के ठोस तजुर्बों से आत्मसात किया गया यही समावेशी राष्ट्रवाद सत्तर के दशक में पंथनिरपेक्षता के रूप में संविधान के भीतर साकार होता है। यह एक ऐसा नुक्ता था, जो सुनिश्चित करता था कि भारतीय राष्ट्र-राज्य की अवधारणा और निर्माण का मूल आधार पंथ हैं, पंथ आधारित समुदाय हैं। यह विशिष्ट भारतीय सेकुलरिज्म था, जो हमारे ऐतिहासिक अनुभव से उपजा था। याद रखा जाना चाहिए कि इसके दो तत्व थे- समुदायों के भीतर पहचान आधारित वर्चस्वी के खिलाफ संघर्ष और समुदायों के बीच वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष। यानी, भारतीय पंथनिरपेक्षता दो काम एक साथ कर रही थी- एक, समूहों के भीतर सुधार और दूसरे, उनके बीच में सौहार्द-निर्माण। जाहिर है, समूहों के भीतर वर्चस्व के दो मोटे आधार थे जातिगत और लैंगिक भेदभाव, इसलिए जाति और लिंग का प्रश्न हमारे यहां सेकुलरिज्म का अंश होने के नाते राज्य और समुदायों की जिम्मेदारी था।

अस्सी का दशक आते-आते वोट की राजनीति के चलते पंथनिरपेक्षता के सुधार वाले आयाम को राजनीतिक दलों ने एकदम से दरकिनार कर दिया। इसके बजाय, इन दलों ने समुदायों के भीतर जाति और लिंग के प्रश्न को जस का तस कायम रखते हुए समुदायों के उन सबसे प्रतिगामी व रूढ़ तत्वों के साथ अपने रिश्ते बनाए, जो खुद सामुदायिक सुधारों के विरोधी थे। इससे इन दलों को वोट लेने में आसानी हुई। जाहिर है, चूंकि आजादी के वक्त ही सबसे बड़ी पहचान धर्म की बन चुकी थी, तो राजनीतिक दलों ने धार्मिक समुदायों को सबसे पहले साधा। उसके बाद जातिगत समुदायों को साधा। उसके बाद जातीयताओं की बारी आई। इस तरह भारतीय सेकुलरिज्म दो धर्मों के बीच का सवाल बनकर रह गया। अब तो कोई यह बात भी नहीं करता कि जातिगत और लैंगिक भेदभाव का सवाल सेकुलरिज्म का सवाल है।

समीक्षित अवधि में हमारे लिए यही सवाल सबसे अहम है, आखिर कैसे सेकुलरिज्म के विशिष्ट भारतीय अर्थ की बहाली की जाए और हम सब अपने-अपने समुदायों के भीतर वर्चस्व और प्रभुत्व वाली प्रवृत्तियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए पहले अपने समुदायों के भीतर संवाद के माध्यम से कैसे अपनी स्वीकार्यता बनाएं।

आगामी सत्र में हम और आगे के तीन दशकों पर चर्चा करेंगे।